马拉松训练的科学性不仅仅体现在体能的培养上,还包括训练目标的制定与计划的实施。正确的训练目标能帮助跑者系统、科学地提高体能,避免伤病,并最终在比赛中取得理想成绩。本文将从科学制定马拉松训练目标的有效策略与计划方案出发,深入分析四个关键领域:个人身体条件的评估、训练计划的制定、恢复与饮食的安排以及心理素质的培养。通过详细阐述这四个方面,帮助跑者在训练中做到有的放矢,逐步达到马拉松的目标。文章将分为四部分,探讨每个方面的具体内容,并最终对整篇文章进行总结,帮助跑者全面理解如何科学地设定马拉松训练目标并付诸实践。

1、个人身体条件的评估

科学的训练目标首先需要建立在对个人身体条件的准确评估上。了解自己的身体状况,包括当前的耐力水平、健康状态和潜在的弱点,是制定个性化训练计划的前提。身体评估通常包括运动员的基本体能测试,如心率、跑步速度、最大摄氧量(VO2max)、乳酸阈值等,这些数据将帮助跑者理解自己目前的能力边界,并为后续的训练提供科学依据。

除了基础的体能评估,跑者还需要关注自身的伤病史和身体的某些特殊需求。例如,如果过去曾因膝盖受伤而停赛,训练计划中就需要特别关注膝部的强度训练和保护措施。通过与专业的运动生理学家或物理治疗师合作,可以获取详细的身体评估结果,并依据这些结果调整训练强度和训练内容。

身体评估不仅仅是为了制定训练计划,也有助于预防伤病和避免过度训练。通过定期的自我评估,跑者可以跟踪训练效果,及时发现身体的不适或疲劳积累,从而对训练计划进行适时的调整,确保训练的持续性和效果。

2、训练计划的制定

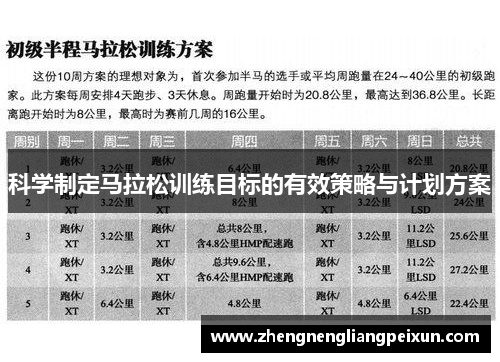

科学的训练计划应根据跑者的个人目标、身体评估结果和比赛时间进行合理安排。一个完整的马拉松训练计划通常包含基础训练期、提高训练期和赛前冲刺期三个阶段。每个阶段的训练目标和强度不同,旨在帮助跑者逐步提高体能和耐力,最终达到马拉松比赛的最佳状态。

k1体育官网入口基础训练期主要着眼于提高跑者的耐力和心肺功能。这个阶段的训练相对较为轻松,主要通过长时间低强度的跑步训练(如慢跑)来提升基础体能,并减少伤病的风险。在这一阶段,跑者应专注于提升每周的跑步总里程,而不是跑得特别快。

提高训练期是训练计划的核心阶段,重点在于提高跑者的速度、耐力和比赛节奏。这一阶段的训练计划通常会包含间歇训练、节奏跑、长距离跑等不同类型的训练项目。训练的强度和难度逐步提升,跑者应开始适应比赛节奏和环境,调整自己的跑步策略。

3、恢复与饮食的安排

恢复和饮食是马拉松训练中常被忽视但至关重要的两个方面。无论训练多么科学,跑者若无法保证充分的恢复,训练效果也会大打折扣。科学恢复包括合理的休息、拉伸和按摩等。每周至少要安排1-2天的休息日,避免过度训练导致身体疲劳或伤病。

另外,跑者还需注重身体在训练过程中对营养的需求。训练后,适时摄取碳水化合物、蛋白质等营养成分可以帮助肌肉恢复,并为下一次训练提供足够的能量储备。比赛前的饮食安排尤为重要,应以高碳水化合物食物为主,确保体内的糖原储备充足。

水分补充也是恢复中的关键环节。跑者应在训练前、训练中和训练后定时补充水分,防止脱水现象影响训练效果和健康。此外,适当补充电解质(如钠、钾等)有助于保持体内的电解质平衡,避免训练中出现抽筋等不适。

4、心理素质的培养

马拉松不仅仅是对身体的挑战,也是对心理的考验。比赛过程中的压力、疲劳、痛苦等情绪需要通过有效的心理调节来应对。因此,心理素质的培养在马拉松训练中占有重要地位。跑者应学会通过冥想、放松训练、正念等方法来保持良好的心理状态。

此外,目标设定对心理素质的提升也有很大帮助。在训练过程中,跑者可以将大目标拆分为小目标,逐步达成,这样可以保持训练的动力和信心。每一次小目标的达成都能够增强跑者的成就感,为最终的马拉松比赛做好心理准备。

在比赛前,跑者还应进行心理模拟训练,尝试在比赛时可能遇到的困难情境中保持冷静。例如,跑者可以想象在比赛中遇到疲劳、肌肉酸痛等情况,并通过积极的心理暗示进行自我调节,帮助自己保持冷静和自信。

总结:

通过科学的目标制定,马拉松训练不仅能让跑者提高体能,还能增强心理素质,最终达成比赛目标。个人身体条件的评估是制定科学训练计划的基础,训练计划的合理安排能使跑者逐步提升体能,恢复与饮食的科学管理则保障了训练的可持续性。而心理素质的培养更是帮助跑者在比赛中突破瓶颈、面对困难的重要支撑。

总之,科学的马拉松训练目标设定和计划方案不仅仅是一个机械化的过程,它需要综合考虑跑者的个体差异、身体状况、训练进展以及心理状态等多方面因素。只有通过全面的科学安排,才能使跑者在训练中不断进步,并最终在马拉松比赛中取得理想成绩。